发布时间:2025-10-14 点击数:0

极端降雨频发背景下,传统 “快排” 模式已难以应对城市内涝、河道漫溢等风险。专业防洪减灾雨水系统通过 “源头减排 - 管网输排 - 末端调蓄” 的技术协同,将防洪与生态保护结合,实现 “小雨不积水、大雨不内涝、暴雨可应对” 的目标,其核心技术逻辑与工程细节如下:

一、系统核心技术构成:三层防控体系的技术要点

防洪减灾雨水系统并非单一设施,而是由 “源头渗透、管网输送、末端调蓄” 组成的递进式防控网络,每一层均需匹配专业技术标准。

1. 源头减排层:从 “产流” 环节控雨,减少汇水量

源头减排的核心是通过技术手段降低地表径流量,关键技术设施需满足以下工程参数:

渗透铺装系统:采用透水混凝土(渗透系数≥1×10⁻³m/s)或透水砖(孔隙率 15%-25%)铺设人行道、停车场,搭配 30-50cm 厚的级配砂石垫层,雨水可直接下渗至地下含水层,减少地表径流 60%-80%;需注意铺装边缘设防渗挡墙,避免雨水侧向渗透损坏建筑基础。

生物滞留设施(雨水花园):按 “汇水面积 1:10-1:20” 设计规模,填料层由 “10-15cm 种植土(有机质含量 5%-8%)+20-30cm 砂层(粒径 0.5-2mm)+20-30cm 砾石层(粒径 2-4cm)” 构成,底部设透水土工布,可截留 70%-90% 的初期雨水(含污染物较多的前 15-20mm 降雨),同时选择耐涝植物(如鸢尾、麦冬)增强生态滞留效果。

绿色屋顶系统:针对平屋顶,采用 “植被层(高度≤30cm)+ 过滤层(土工布)+ 基质层(10-15cm 轻质土,容重≤1.3g/cm³)+ 排水层(塑料排水板)” 结构,可滞留 50%-70% 的降雨,且需在屋顶周边设溢流口(直径≥100mm),避免极端降雨时屋顶积水。

2. 管网输排层:高效输送雨水,避免管网淤积堵塞

管网是连接 “源头” 与 “末端” 的关键,需通过技术优化提升输水能力与抗风险能力:

雨污分流技术:采用 “分流制管网” 设计,雨水管与污水管独立敷设,雨水管管径按 “重现期 2-3 年的降雨强度(按当地暴雨强度公式计算)× 汇水面积” 确定,如北京地区市政雨水干管管径常≥1200mm;管道坡度需≥0.3%,避免积水淤积,同时每隔 50-80m 设检查井(带沉泥槽,深度≥30cm),便于定期清淤。

新型管材应用:优先选用 HDPE 双壁波纹管(环刚度≥8kN/m²)或球墨铸铁管(抗压强度≥30MPa),相比传统混凝土管,抗腐蚀能力提升 50% 以上,水力粗糙系数 n 值≤0.010(混凝土管 n 值 0.013-0.014),输水效率提高 15%-20%;接口采用承插式橡胶密封,防渗等级达 GB 50268-2019《给水排水管道工程施工及验收规范》一级标准。

管网智慧监测:在雨水管关键节点(如管径变化处、溢流口)安装 “液位 - 流量 - 水质” 三合一传感器(测量精度:液位 ±2mm,流量 ±5%),数据通过 LoRa 或 4G 传输至云平台,结合 SWMM(暴雨管理模型)实时模拟管网水力状态,当管内液位超过设计水位 80% 时,自动触发预警,提前开启下游泵站。

3. 末端调蓄层:“削峰错峰”,缓解河道行洪压力

末端调蓄设施通过暂存雨水、延迟排放,避免短时间内大量雨水涌入河道,核心技术参数如下:

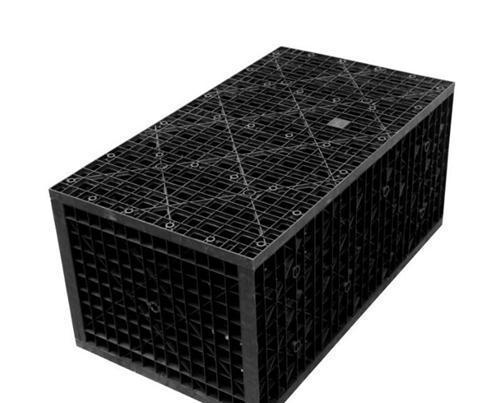

调蓄池设计:按 “重现期 1-3 年的降雨总量 × 调蓄率(50%-70%)” 计算容积,如汇水面积 10km² 的区域,年均降雨 1000mm,调蓄池容积需≥3.5×10⁴m³;优先采用地下式钢筋混凝土结构(抗渗等级 P6),顶部覆土绿化,节省土地资源;池内设搅拌装置(转速 10-15r/min),防止雨水淤积发臭。

河道生态缓冲带:在河道两侧建设 5-10m 宽的缓冲带,采用 “乔灌草” 立体种植(乔木选垂柳、水杉,灌木选杞柳、紫穗槐),搭配 10-20cm 厚的碎石缓冲层,可削减雨水径流流速 30%-50%,同时过滤雨水中的悬浮物(去除率≥60%),减少河道污染。

雨水再生利用:调蓄后的雨水经 “格栅(孔径 5mm)+ 石英砂过滤(滤速 8-10m/h)+ 紫外线消毒(剂量≥40mJ/cm²)” 处理后,可用于绿化灌溉(水质需达 GB/T 50485-2019《再生水用作农田灌溉用水的水质标准》)或工业冷却用水,实现 “防洪 + 资源利用” 双重价值。

二、关键技术突破:破解传统防洪痛点的创新方案

针对传统雨水系统 “内涝频发、污染严重、运维困难” 三大痛点,现代防洪减灾雨水系统通过三项核心技术创新实现升级:

1. 智慧调控技术:从 “被动排水” 到 “主动防控”

基于物联网(IoT)与水力模型的智慧系统,可实现 “降雨前 - 降雨中 - 降雨后” 全周期调控:

降雨前:通过气象雷达数据(提前 2-4 小时预警),自动排空调蓄池、降低河道水位,预留 30%-50% 的调蓄空间;

降雨中:根据管网液位传感器数据,联动控制泵站(如轴流泵,扬程 5-10m,流量 500-1000m³/h)与溢流闸门,当局部管网超压时,开启临时溢流通道(接入调蓄池),避免路面积水;

降雨后:通过水质传感器检测调蓄池雨水水质,达标后优先回灌地下水,剩余雨水按 “错峰排放” 原则(避开河道高水位时段)缓慢排入河道,排放速率≤河道行洪能力的 80%。

2. LID(低影响开发)集成技术:从 “破坏生态” 到 “修复生态”

突破传统 “硬化地面” 模式,将 LID 设施与城市空间融合:

在住宅小区:结合景观设计,将雨水花园、植草沟与绿化带结合,每公顷绿地可实现年径流总量控制率 75%-85%(远超传统小区 30%-40% 的控制率);

在道路工程:采用 “透水铺装 + 路缘石开口 + 植草沟” 组合,道路两侧植草沟纵坡 0.5%-1%,可收集 90% 以上的路面雨水,避免雨水直接冲刷人行道;

在工业园区:针对初期雨水(含油、重金属),设置 “初期雨水弃流装置”(弃流阈值 5-10mm),弃流水接入污水管网,后期清洁雨水进入调蓄系统,避免污染河道。

3. 应急强排技术:应对极端暴雨的 “最后防线”

针对 50 年一遇及以上的极端降雨,系统配备应急强排设施:

移动式泵站:采用柴油驱动的潜水泵(单台流量 1000-2000m³/h,扬程 8-15m),可快速部署至积水点,30 分钟内完成安装,抽排效率是传统水泵的 2-3 倍;

地下空间防护:在地下车库、地铁站等低洼区域,入口处设电动挡水板(高度 50-80cm,抗水压≥0.1MPa),同时配备 “液位触发式排水泵”,当水位超过 30cm 时自动启动,防止雨水倒灌;

河道应急分洪:在河道关键断面设置分洪闸(闸门宽度 5-10m,启闭时间≤5 分钟),当河道水位超过警戒水位时,开启分洪闸将部分雨水引入备用调蓄区(如人工湖、湿地公园),缓解主河道压力。

三、场景化技术适配:不同区域的定制化方案

防洪减灾雨水系统需根据 “城市老区、新建城区、工业园区” 的不同特点,定制技术方案:

1. 城市老区:“微改造” 技术,破解管网老化难题

城市老区普遍存在管网管径小、雨污混流问题,采用 “微创技术” 升级:

管网修复:采用 CIPP(原位固化法)非开挖修复技术,无需开挖路面,通过树脂内衬(厚度 3-5mm)修复破损管道,修复后管道使用寿命延长 30-50 年,流量提升 20%-30%;

局部加建调蓄设施:在街角、公园等闲置空间建设小型调蓄池(容积 500-1000m³),搭配小型泵站,缓解周边管网压力;

源头 “微减排”:推广 “阳台雨水收集桶”(容积 100-200L)与 “庭院渗透井”(直径 80-100cm,深度 2-3m,填充砾石),降低建筑单体的径流贡献。

2. 新建城区:“同步规划” 技术,实现 “零内涝” 目标

新建城区需在规划阶段同步融入防洪减灾雨水系统:

地块开发:按 “年径流总量控制率≥85%” 设定规划指标,住宅用地、商业用地的透水铺装率分别不低于 30%、20%;

道路设计:主干道两侧设 5m 宽植草沟,次干道采用透水人行道(铺装面积占比≥50%),雨水管管径按 “重现期 3 年” 设计,比传统标准提高 1 个等级;

水系整合:将人工湖、湿地公园作为核心调蓄体,通过水系连通工程(设节制闸、泵站)实现 “雨水 - 湖水 - 河道” 的循环,调蓄能力覆盖周边 5-10km² 区域。

3. 工业园区:“雨污分流 + 风险防控” 技术,兼顾防洪与环保

工业园区雨水含污染物多、排水量集中,需强化 “控污 + 防洪” 双重功能:

初期雨水处理:在厂区入口设 “旋流分离式弃流装置”,去除雨水中的油污(去除率≥80%)与悬浮物(去除率≥70%),弃流后的雨水进入调蓄池;

应急防控:在厂区周边设 “防洪堤 + 排涝泵站”,防洪堤顶高程按 “50 年一遇洪水水位 + 0.5m 安全超高” 设计,泵站流量按 “1 小时排干厂区 50mm 降雨” 计算;

水质监测:在雨水排放口安装 COD、氨氮、重金属在线监测仪(检测频率 1 次 / 小时),数据实时上传环保部门,避免污染超标雨水排放。

四、长效运维技术:保障系统长期稳定运行

防洪减灾雨水系统的使用寿命(通常 20-30 年)依赖专业运维技术:

管网检测:每年采用 CCTV 管道检测机器人(分辨率≥1080P)对雨水管进行 1 次全段检测,识别管道堵塞、破损等问题,检测数据接入智慧运维平台,生成修复方案;

调蓄池维护:每季度清淤 1 次(采用吸污车,清淤深度≤10cm),每半年检测防渗层(采用电火花检测法,无渗漏点为合格),每年更换 1 次紫外线消毒灯管;

LID 设施养护:每月修剪生物滞留设施的植物,每季度补充 1 次种植土(补充量≤5cm),每年清洗 1 次透水铺装的孔隙(采用高压水枪,压力 0.3-0.5MPa),避免堵塞影响渗透效果。

防洪减灾雨水系统的核心价值,在于通过技术整合实现 “人与自然的协调”—— 既通过专业工程手段抵御洪水风险,又通过生态技术修复城市水循环。无论是城市更新还是新区建设,只有将技术标准与地域特点结合,才能打造 “韧性城市” 的雨水安全屏障。